店舗で働くことになったら、必ず知らないとまずい数字の考え方があります。

売上・荒利・原価・客数のような当たり前の数字は誰でも知っていると思いますが、これだけでは、やるべきことが見えてきません。

数字の本質を理解してやるべき事を明確にしていきましょう!

目標数字を達成させるための数字設定に関して覚えたい方は是非最後まで読んでみてください。

①損益分岐点売上高

損益分岐点売上高とは、経費と利益を差し引いた時にちょうど0円になる売上高のことを言います。

店舗を運営していて、1ヶ月働いて±0となります。

従業員の給料・家賃・光熱費など全て支払った上での0円ですので赤字ではない許されるギリギリのラインですね。

赤字での運営は絶対に良くないですので、まず自分が勤務している店舗がいくら売上を稼ぐことができれば赤字にならないかを把握することはとても大切になります。

そこで以下の計算式を活用します。

損益分岐点売上高=販管費÷荒利益率

店舗の1ヶ月の販管費が1,000万円で荒利率が20%だとしたら、1,000÷0.2=5,000万円となります。

上記の店舗であれば目標の売上高は5,000万円必要ということになります。

②必要売上高

損益分岐点売上高は赤字にならないための売上を出す数字になります。

損益分岐点はよく赤字店舗を赤字から脱却させる時に使われたり新店舗がオープンした時に最低限の売上を試算するときなどによく使われます。

必要売上高に関しては例えば、営業利益率を5%確保するための売上高を確定させるために使うと考えてください。

必要売上高=(目標営業利益+販管費)÷荒利益率

まず損益分岐点の売上高が5,000万円だと把握できました。

営業利益率の目標は5%と設定しますので5,000×5%=250万円となります。

(250万円+1,000万円)÷0.2=6,250万円となります。

企業の営業利益目標が5%だった場合は5,000万円を目指すのではなくて6,250万円を目指す必要があることがわかりますね。

最低限自分達が働いている店舗がどのくらいの売上を目標に取り組むべきなのかは知っておく必要がありますね。

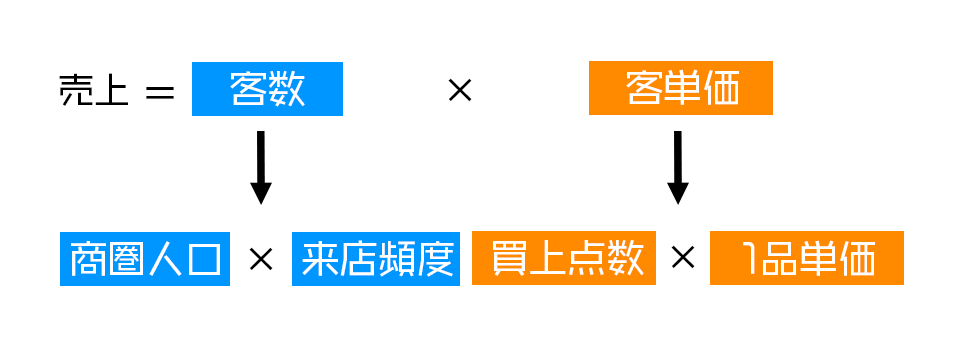

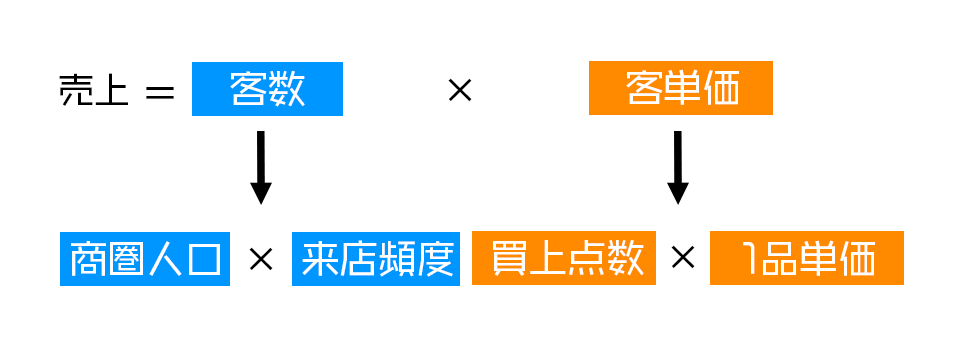

売上アップの考え方

売上を因数分解すると上記の図になります。

今は、人口の減少と反比例して店舗数は増加傾向にあります。

そのため、店舗の商圏人口は少なくなってきます。

少なくなるということは、少ない商圏人口で成り立つ店舗作りが大切になります。

大繁盛店は作れなくなり、そこそこの売上でもしっかり利益が取れる店舗を作れる企業が強くなることがわかります。

少ない人口でも売上アップしていくためには、来店頻度・買上点数・1品単価の上昇が戦略としてとても大切です。

簡単にまとめているだけですが、上記のように目的に応じて戦略を立てることがとても重要ですね。

③営業利益

営業利益=売上高ー売上原価ー販管費(経費)

売上原価とは以下の数字の式で計算されます。

売上原価=機首原価棚卸高+期中原価仕入高ー期末原価棚卸高

●営業利益率は基本的に5%程度を目指すことが目標とされています。

店舗の営業利益に関しては、店舗自身で責任を持って達成させるために行動することが求められます。

ローコストで運営するための最適な人員配置や育成。

1日の作業割り当て計画など期待される事が多くあります。

最後にROAといった指標の説明もしますがROAとは資産をどれだけ効率よく儲けにつなげているかを図る指標となります。

ROA(総資産対営業利益率)=営業利益÷総資産

ROAは一般的に10%を目指していきます。15%以上の企業は素晴らしいと判断されます。

④交差比率

交差比率=商品回転率(回転/年)×荒利益率(%)

交差比率は儲かる商品を知るための指標と考えてください。

荒利率がどんなに高くても商品回転率が悪ければ儲かることはできないですよね。

売れていなければ荒利率が高くても儲けることはできません。

儲けるポイントは3パターン考えることができます。

薄利多売型

荒利率5%×商品回転率40回転=200%(交差比率)

中利中売

荒利率30%×商品回転率7回転=210%(交差比率)

高利低売

荒利益率50%×商品回転率4回転=200%(交差比率)

上記のように様々な考え方がります。

交差比率は200%以上で儲ける商品であるといわれています。

いかに交差比率を200%する商品を増やしていけるかが重要ですね。

⑤商品回転率

商品回転率=売上(売上原価)÷平均売価(原価)在庫高

平均売価(原価)在庫高=(期首売価(原価)棚卸高+期末売価(原価)棚卸高)÷2

商品回転率は一定にすることが大切だといわれています。

高すぎれば商品の発注と補充が多くなりすぎて効率が悪くなります。

逆に低すぎればキャッシュフローが悪化します。

最適な回転数にする事が求められます。

⑥相乗積

相乗積=売上構成比(%)×荒利益率(%)

荒利ミックスとかマージンミックスとかよくいわれていますね、これが相乗積の事です。

| 部門 | 売上構成比 | 荒利益率 | 相乗積 |

| 医薬品 | 15% | 35% | 5.3% |

| 健康食品 | 10% | 30% | 3.0% |

| 化粧品 | 20% | 25% | 5.0% |

| 日用消耗品 | 20% | 20% | 4.0% |

| 食品 | 30% | 10% | 3.0% |

| ベビー用品 | 5% | 20% | 1.0% |

| 合計 | 100% | ー | 21% |

上記の売上構成比と荒利益率で相乗積を計算すると21%になります。

では少し部門ごとの構成比や荒利率を変化させてみましょう。

| 部門 | 売上構成比 | 荒利益率 | 相乗積 |

| 医薬品 | 15% | 35% | 5.3% |

| 健康食品 | 10% | 30% | 3.0% |

| 化粧品 | 20% | 25% | 5.0% |

| 日用消耗品 | 20% | 20% | 4.0% |

| 食品 | 30% | 15% | 4.5% |

| ベビー用品 | 5% | 20% | 1.0% |

| 合計 | 100% | ー | 23% |

食品の荒利率を5%アップさせた場合は最終店舗荒利は2%UPの23%にする事ができます。

| 部門 | 売上構成比 | 荒利益率 | 相乗積 |

| 医薬品 | 20% | 35% | 7.0% |

| 健康食品 | 10% | 30% | 3.0% |

| 化粧品 | 20% | 25% | 5.0% |

| 日用消耗品 | 20% | 20% | 4.0% |

| 食品 | 25% | 15% | 3.8% |

| ベビー用品 | 5% | 20% | 1.0% |

| 合計 | 100% | ー | 24% |

医薬品の構成比を上昇させ食品の構成比が下がった場合は荒利率は3%上昇することがわかります。

このようにどの部門の売上構成比を上げて荒利率を改善するかを考えるのが相乗積です。

ですが単純に上記のような数字の変化が簡単にできるかというとそうではありません。

食品の荒利をあげれば高い印象を与えて客離れを引き起こすかもしれません。

医薬品の構成比を上げるために食品の売場を縮小すれば食品の品揃えが悪くなり客離れになるかもしれません。

相乗積の話をする前にしっかり市場調査を行いその後相乗積を考える事が大切ですね。

絶対に単純に荒利を上げたいから荒利率の高いカテゴリーを増やそうなどとは考えてはダメです。

マーケティングをしてからのアクションとして相乗積を是非活用してみてください。

⑦最低在庫

最低在庫量=安全係数×√(計画販売期間)×(販売予測数量)

⑧最大在庫

最大在庫量=(計画販売期間)×平均日販数+最低在庫量

最大在庫と最低在庫に関してさらに詳しく知りたい方はこちら↓

過剰在庫と過小在庫の問題点

※仕入れから30日で支払いが発生した場合、30日で販売できれば仕入れ商品で支払いが可能ですが、在庫日数90日になってしまった場合は3分の1しか商品が販売していないのにも関わらず全額支払いをしないといけません。

これが、長期在庫化した時のキャッシュフローの悪化と考えるとわかりやすいです。

自分のお金だと、100万のものを一括で購入するけど、給料は33万くらいなのと同じです。

貯金がなかったら借金しないとダメですよね。

借金すると利子がかかってしまいます。

これが有利子負債となって資金繰りを悪化させてしまう要因となります。

貸借対照表(バランスシート:BS)に関してはこちら↓

⑨人時売上高 ⑩人時生産性

人時売上高は以下の計算方法です。

人時売上高=月売上高÷月人時数

人時生産性は以下の計算法です。

人時生産性=月荒利益高÷月人時数

※計算式を見てわかるように人時数を売上で割るか荒利で割るかの違いになります。

最後に

いかがだったでしょうか?

小売業で勤務したばかりですと正直聞いたこともない数字の考え方だと思います。

でも、今は全然わからなくても大丈夫です。

最初っから知っている人を私は今まで見たことがありません。

少しずつ覚えて実践で使ってみてください。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。