因果推論とは?

統計的因果推論とは、「ある施策や出来事が、本当に結果に影響を与えたのか?」を科学的に検証する方法です。

たとえば「新しい広告キャンペーンを打った結果、売上が伸びたのか?」を単なる相関ではなく、因果関係として明らかにするのが目的です。

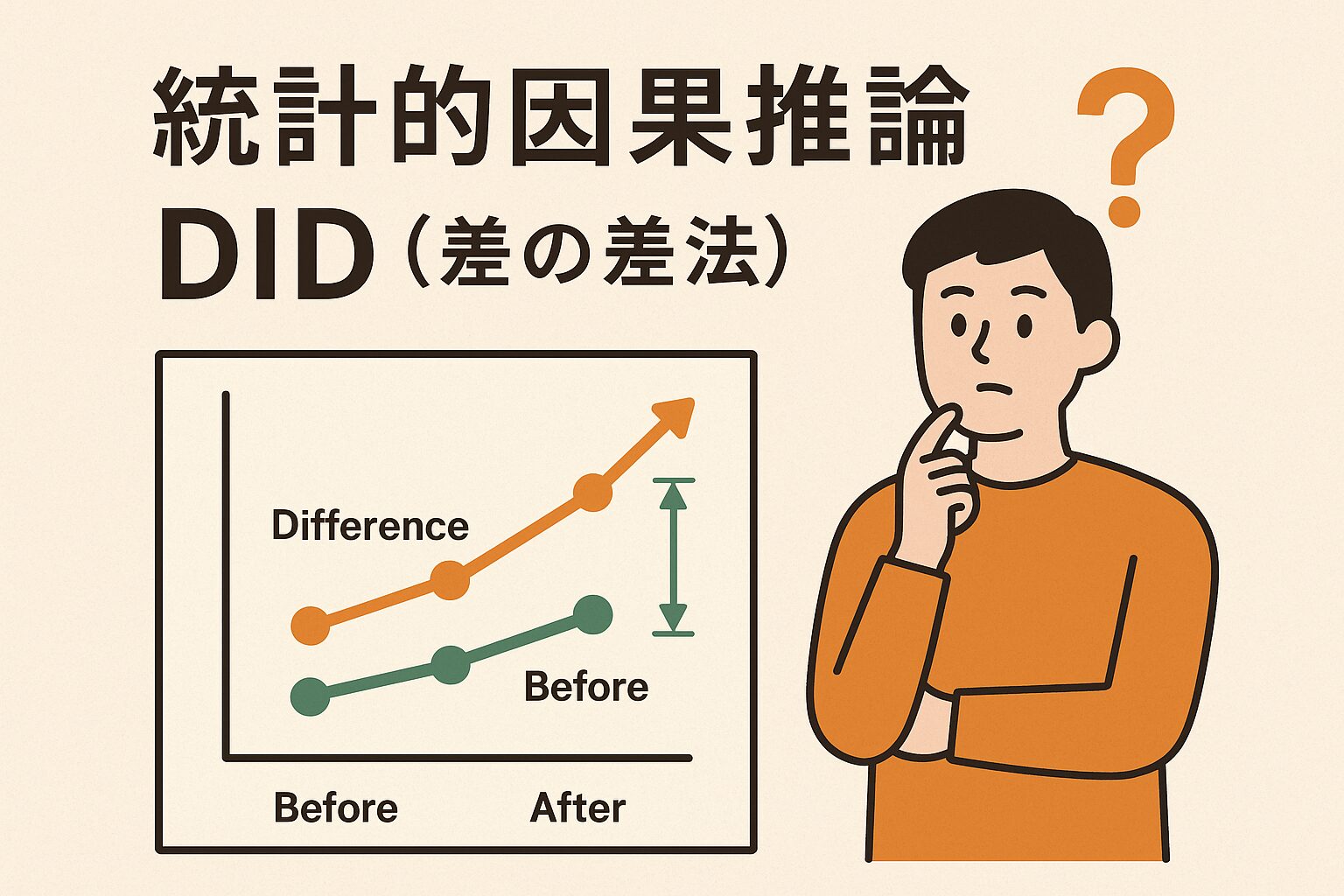

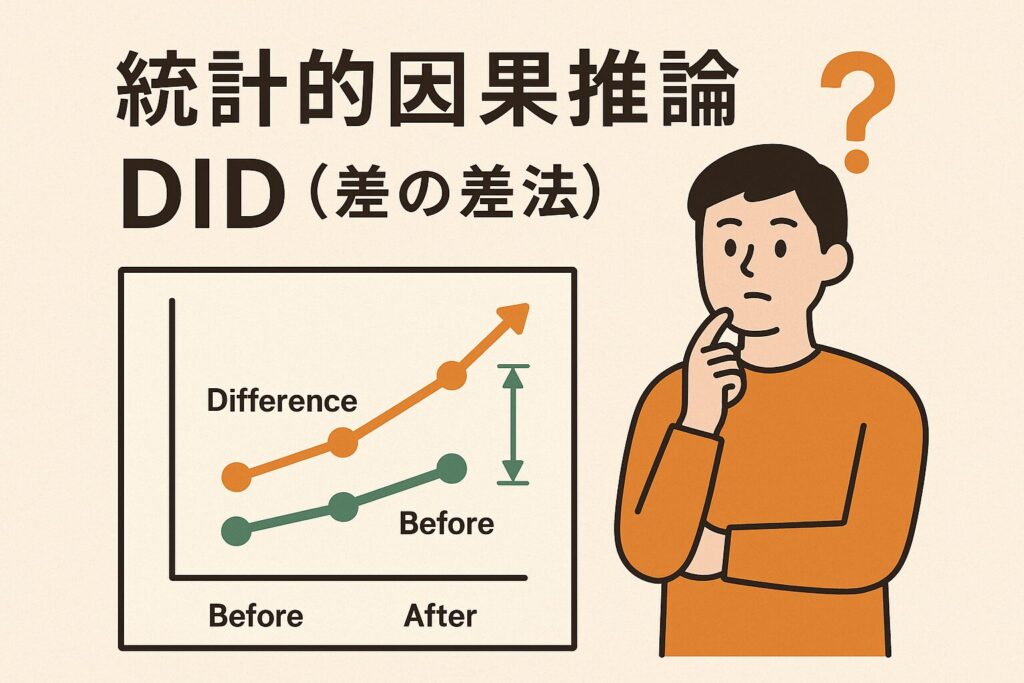

DID(差の差法)とは?

DIDは因果推論でよく使われる手法のひとつで、政策や施策の効果を比較する方法です。

基本アイデア

- 「施策を実施したグループ(処置群)」と「施策を実施していないグループ(対照群)」を比べる

- さらに「施策前」と「施策後」の差を取る

- 両方の差をもう一度差し引く(=差の差)ことで、純粋な施策の効果を推定する

3. DIDの数式イメージ

施策前後の平均値を使って説明すると:

DID = (処置群の施策後 - 処置群の施策前) - (対照群の施策後 - 対照群の施策前)例:広告キャンペーンの効果

- 処置群(広告を打った地域)

- 施策前:売上 100

- 施策後:売上 130 → 差 = +30

- 対照群(広告を打たなかった地域)

- 施策前:売上 90

- 施策後:売上 100 → 差 = +10

👉 DID = (130 – 100) – (100 – 90) = 30 – 10 = 20

つまり「キャンペーンによる効果は +20」と推定できる。

顧客IDがあれば同様に広告を打たなかった期間のIDと広告をうった期間のIDで比較も可能です。

DIDの前提条件(注意点)

DIDを使う際には重要な仮定があります。

- 平行トレンド仮定(Parallel Trends Assumption)

もし施策がなかったとしても、処置群と対照群は同じようなトレンドで動いていたはず、という前提。

→ これが成り立たないと、DIDの推定値はバイアスがかかってしまう。

DIDのメリットとデメリット

メリット

- ランダム化比較試験(RCT)ができない場合でも因果推論が可能

- 政策評価やマーケティング施策で広く応用できる

デメリット

- 平行トレンド仮定が重要で、これを確認するのが難しい

- 外的要因(他のイベントや景気変動など)が効果推定を歪める可能性

6. まとめ

- 統計的因果推論は「原因と結果の関係」を科学的に明らかにするアプローチ

- DIDは「処置群と対照群」「施策前と施策後」を比較して、純粋な効果を推定する手法

- ポイントは「平行トレンド仮定」が成り立つかどうか

※正直個人的には小売でここはそこまで気にしないで実施前と実施後で同じ対象者で分析できているかだけ気にしていれば大きなずれはないと思っています。

👉 マーケティング施策の効果測定や、政策評価にとても使いやすい手法です。

最後に

個人的には、小売業ではこの分析手法が非常に使いやすいと感じます。

何故なら、結局比較対象外が必要と言ってもマスに対してクーポンやチラシを実施しないといけないからです。

これは実務をやっていればわかるのですが、この手の分析などをしている人たちのほとんどが小売の現場を知らない人たちばかりといえるので現場を経験している人が考える、販促をしない人を作るなんてなかなかできない事に対して、理解してくれないのです。

そこで使えるのがDIDで且つ顧客全員にオファーを出してもある程度効果計測ができるのです。

そのためにはIDが必須になります。ポイントカードやLINEなど様々なID取得方法はあります。

販促を利用したユーザーが販促を利用していない期間で購買分析比較をし月間のバスケット金額が上がっているかどうか又は年間の売上金額が上がっているかどうかは明確にわかります。

是非小売業でDIDを利用していない方は試してみてください。